À Paris, en 2018, 567 000 résidences principales ont un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé E, F ou G. Paradoxalement, la dépense de chauffage par logement et par habitant est la plus faible des départements franciliens du fait de logements plus souvent collectifs et de petite taille.

Jusqu’à présent, ces étiquettes DPE avaient peu d’impact sur l’achat ou la location d’un logement. La loi dite Climat et Résilience de 2021 incite à la rénovation des logements les moins bien classés. À cet effet, des dispositifs d’aide ont été élargis et bénéficient dorénavant à l’ensemble des propriétaires (occupants comme bailleurs).

À Paris, en 2018, 567000 résidences principales présentent un diagnostic de performance énergétique (DPE) classé E, F ou G. Cela représente plus de la moitié (54%) du parc parisien de résidences principales (sources)

Les logements les moins performants sur le plan énergétique sont surreprésentés dans le parc privé. Au sein de ce parc, 58% des logements affichent une performance énergétique classée E, F ou G. Le constat est inverse dans le parc social. Celui-ci ne compte que 67200 logements étiquetés E, F ou G, soit 34% de l’ensemble des logements sociaux parisiens. Les différences entre parcs locatifs privé et social peuvent s’expliquer notamment par les travaux de rénovation et d’entretien du parc, davantage entrepris par les bailleurs sociaux.

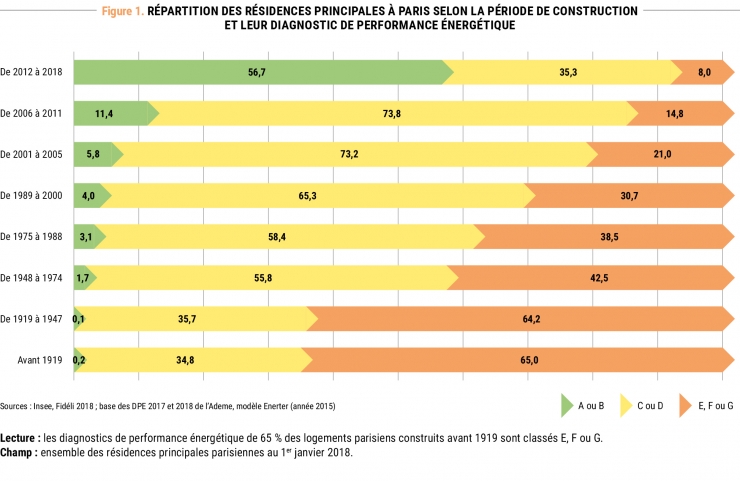

Dans le parc privé, qu’il s’agisse de logements loués ou occupés par leurs propriétaires (soit environ 500000 résidences principales), la fréquence des étiquettes E, F ou G tient pour partie à la période de construction des logements. En particulier, 78% des logements étiquetés E, F ou G datent d’avant 1948. Or, les logements de cette période représentent 69% du parc. À l’inverse, les logements construits après 1948 ont de meilleures performances énergétiques, si bien que les DPE classés E, F ou G y sont sous-représentés. De manière générale, plus la construction est récente, plus la part de logements diagnostiqués défavorablement diminue, du fait de l’application des réglementations thermiques pour la construction des bâtiments qui se sont succédé, notamment à partir de 1975.

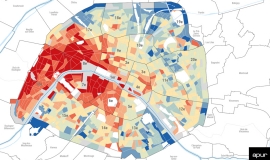

Dans certains arrondissements au centre de Paris, ainsi que dans les 10e, 11e et 18e, les diagnostics E, F ou G concernent plus de 60% des résidences principales du parc privé (figure 2). À l’inverse, au sein des 8e, 13e et 16e arrondissements, leur proportion est inférieure à 54%. Ces écarts entre arrondissements peuvent s’expliquer en partie par des différences de structure du parc de logement (taille du logement, année de construction, statut d’occupation).

Malgré des diagnostics globalement moins favorables, la consommation réelle d’énergie reste modérée

En dépit d’une proportion importante de logements classés E, F ou G dans le parc parisien, la dépense annuelle moyenne de chauffage par logement et par habitant est l’une des plus faibles de France. Qu’il soit propriétaire ou locataire, un Parisien consomme en moyenne environ 5400kWh d’énergie finale par an (chauffage, eau chaude, cuisson, éclairage, appareils consommant de l’électricité) contre 6400kWh pour un Francilien. Cet écart de près de 20% s’explique en particulier par la taille moyenne des logements à Paris, plus faible qu’à l’échelle régionale voire nationale : 59m² contre 75m² en Île-de-France et 91m² en France métropolitaine.

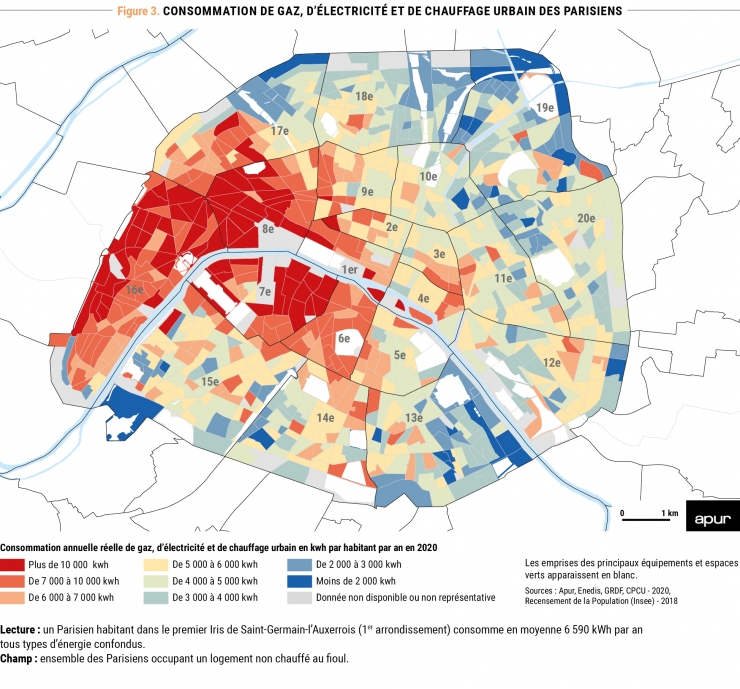

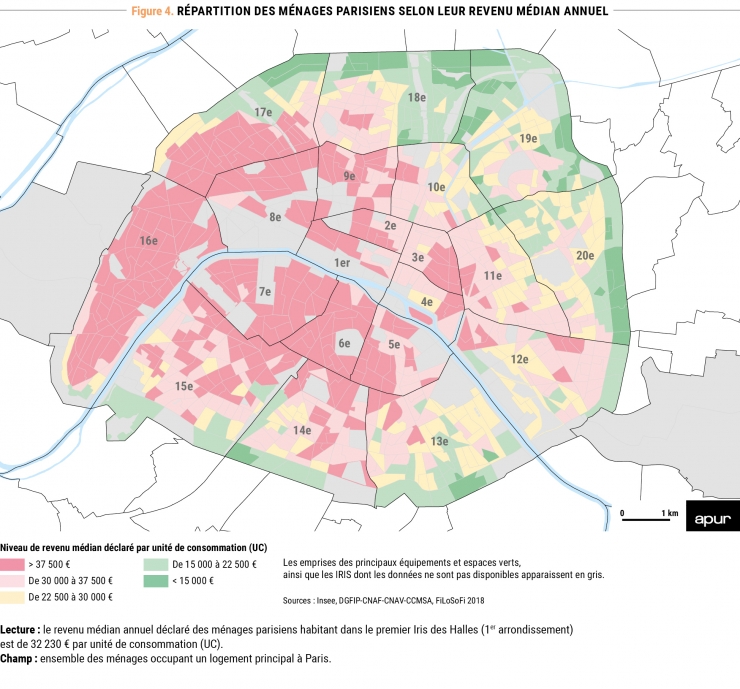

Au-delà de la surface des logements, les consommations réelles des habitants dépendent de leurs souhaits ou des restrictions de confort souvent en lien avec leurs revenus. Vivant davantage seuls dans leur logement, les Parisiens peuvent être enclins à baisser leur chauffage quand ils s’absentent. À cet égard, l’étiquetage DPE des logements, étant établi à partir d’une modélisation des consommations énergétiques théoriques en fonction des caractéristiques des logements (taille, époque et matériau de construction, mitoyenneté, etc.), n’est que partiellement corrélé aux factures énergétiques. Les consommations des Parisiens sont ainsi nettement plus élevées dans les quartiers des arrondissements où les ménages disposent de revenus supérieurs à la moyenne parisienne, alors même que le parc privé y présente des diagnostics de performance énergétique plutôt favorables (figures 3 et 4). C’est notamment le cas des arrondissements de l’ouest parisien, en particulier dans les 8e et 16e arrondissements où la part des logements classés E, F ou G est inférieure à 52%. Inversement, les consommations sont beaucoup plus faibles dans les quartiers où les ménages modestes sont proportionnellement plus présents et dans les arrondissements du centre à l’architecture faubourienne où la part des logements classés E, F ou G est relativement importante (autour de 60%). D’autres facteurs peuvent intervenir pour expliquer des consommations énergétiques plus ou moins élevées par habitant, notamment la taille du logement et le nombre de personnes qui l’occupent.

Ces géographies différentes des DPE «défavorables» et des consommations d’énergie faibles pourraient aussi s’expliquer en partie par le caractère théorique des consommations que modélise le DPE et les limites qui sont inhérentes à une telle modélisation. Les bâtiments construits avant 1948 présentent deux caractéristiques : en hiver, leur compacité les protège des aléas climatiques comme le vent et, en été, les maçonneries lourdes avec une bonne inertie thermique participent à garder la fraîcheur de l’habitat. Ces caractéristiques, plutôt favorables aux économies d’énergie, contrebalancent quelque peu les difficultés de rénovation attachées aux logements anciens, notamment sur les façades. Les travaux d’isolation par l’extérieur ne peuvent être réalisés que sur les façades sans caractère architectural ou patrimonial à conserver. La réalisation de travaux d’isolation intérieurs reste toujours possible, mais elle est souvent moins performante.

A contrario, on observe que les consommations d’énergie sont plus importantes dans les logements construits entre 1948 et 1975 mais ceux-ci sont plus faciles à rénover. Ainsi, l’utilisation du béton armé comme matériau de construction ou la généralisation des baies vitrées dans ces logements entraînent des déperditions de chaleur, mais les rénovations peuvent s’effectuer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le remplacement de chaudières, de vitrages, de la ventilation ou l’utilisation d’un meilleur isolant permettraient aussi de réduire significativement leur consommation énergétique.

Les diagnostics de performance énergétique influent peu sur l’achat ou la location

En 2018, de manière générale, il semblerait que les DPE n’aient pas d’influence sur les comportements à l’achat comme à la location. Ainsi, la répartition par décile de revenus des ménages occupant un logement classé E, F ou G est assez proche de celle des ménages occupant un logement classé de A à D, et le profil sociodémographique des occupants de logements classés de E à G diffère peu de celui des occupants des logements classés de A à D. S’agissant des propriétaires occupants, l’écart de revenu est de 13% en faveur des étiquettes les plus favorables ; il est de même ampleur pour les locataires du parc privé.

Dans un contexte de marché tendu où la rareté des biens disponibles limite les choix et restreint les possibilités de négocier les prix, la performance énergétique du logement ne semble pas déterminante, au moins jusqu’en 2019. D’autres critères sont plus déterminants dans les choix des acquéreurs et locataires, comme la localisation et l’architecture du logement ou encore la présence d’un ascenseur. Avec les nouvelles règles (encadré), le choix des acquéreurs pourrait s’en trouver modifié, les biens rénovés pourront être privilégiés à l’achat comme à la location.

|

LA LOI DITE CLIMAT ET RÉSILIENCE PORTANT LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

À noter qu’un nouveau diagnostic DPE est entré en vigueur en janvier 2022. La consommation d’énergie est désormais évaluée uniquement via des caractéristiques intrinsèques du bâti (isolation, mode de chauffage, matériaux de construction, etc.) : la méthode reposant sur l’analyse des factures est abandonnée. Le nouveau DPE, censé être plus fiable, intègre également les émissions de gaz à effet de serre (GES) des logements. Ces émissions sont calculées à partir de cinq usages de consommation énergétique : chauffage, eau chaude, climatisation, éclairage et auxiliaires (VMC/chauffage). La classe la plus émettrice ou consommatrice détermine l’étiquette finale qui va toujours de A, pour les plus performants, à G, pour les moins efficients. |

À Paris, près d’un quart des propriétaires occupants disposent de revenus modestes

Afin de soutenir la rénovation énergétique d’un nombre maximal de logements, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif MaPrimeRénov’ de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) est devenu accessible à tous les propriétaires sans conditions de ressources. Il s’agit de favoriser les rénovations complètes les plus efficaces et de réduire le nombre de logements qualifiés de «passoires énergétiques». Cette aide était jusqu’à cette date réservée aux propriétaires occupants modestes ou très modestes (ayant un niveau de vie mensuel inférieur à 2150 euros). Son montant dépend néanmoins du niveau de revenus. Pour aider au mieux les propriétaires de «passoires thermiques», ce dispositif propose également un bonus lorsque les travaux permettent aux logements de passer d’une étiquette énergie F ou G à une meilleure étiquette.

Le coût d’une rénovation thermique est important et varie fortement selon de nombreux paramètres. À titre d’exemple, pour un logement parisien, une isolation thermique par l’extérieur se chiffre en moyenne entre 20000 et 25000 euros.

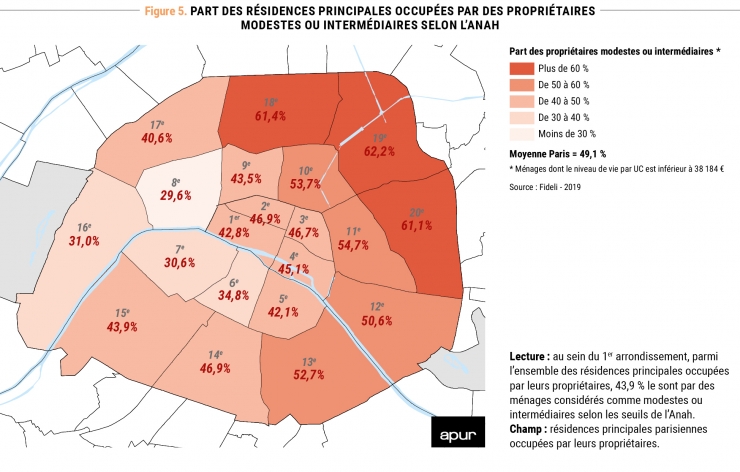

Pour les ménages propriétaires occupants dont le niveau de vie mensuel est inférieur à 2150 euros (propriétaires classés modestes selon l’Anah), le coût moyen d’une isolation thermique par l’extérieur représente ainsi près d’un an de revenus (11,8 mois) et varie entre 8,2 et 29 mois suivant leur revenu. Ces ménages sont en grande majorité (62%) des personnes seules. Ils habitent souvent (plus de 30%) dans les 18e et 19e arrondissements (figure 5). Malgré les aides substantielles, le reste à charge pourrait, pour certains de ces ménages, freiner le lancement des travaux.

Les ménages dont les niveaux de vie mensuels sont compris entre 2150 et 3200 euros sont considérés par l’Anah comme des propriétaires intermédiaires. Ils peuvent, a priori, engager plus facilement des travaux de rénovation. Rapporté à leurs revenus, leur coût moyen est en effet moins lourd à supporter : en moyenne 6,1 mois de revenus, soit deux fois moins que pour les ménages modestes. Il varie entre 5,3 et 7,2 mois. Les aides à la rénovation énergétique du dispositif MaPrimeRénov’ pourraient couvrir environ 50% du montant plafonné des travaux hors taxes. Elles pourraient ainsi s’avérer décisives pour engager des travaux, d’autant plus que ceux-ci amélioreraient le confort au quotidien et contribueraient aussi à valoriser le bien. Ces ménages propriétaires aux revenus intermédiaires sont aussi majoritairement composés d’une seule personne (55%), âgée de plus de 65 ans dans la moitié des cas. Environ 18% sont des familles avec enfant(s) et 20% sont des couples sans enfant.

Les ménages les plus aisés (niveau de vie mensuel supérieur à 3200 euros) représentent 51% des propriétaires occupants parisiens. Pour eux, les coûts de rénovation représentent en moyenne 2,1 mois de revenus ; ils varient entre 1,4 mois et 4,3 mois. Au sein de ces ménages, les couples (avec ou sans enfants) sont majoritaires (60%).

En complément des aides nationales, la Ville de Paris a lancé, depuis 2016, un programme «Éco-Rénovons Paris» pour encourager la rénovation énergétique et environnementale des immeubles d’habitation. Cette démarche favorise un accompagnement personnalisé et gratuit des copropriétaires vers la rénovation énergétique et environnementale par des conseillers spécialisés de l’Agence Parisienne du Climat (APC). Depuis 2016, plus de 10 000 logements ont été rénovés dans le cadre de ce dispositif.

308300 ménages locataires du parc privé concernés à terme par l’interdiction de mise en location des logements classés E, F et G

À Paris, 308300 ménages (soit 443200 locataires) du parc privé louant un logement classé E, F ou G pourraient, en l’absence de rénovation énergétique, ne plus pouvoir être locataires dans les mêmes logements. En effet, la loi Climat et Résilience, promulguée le 22 août 2021, interdit progressivement la location de ces logements jugés indécents : logements étiquetés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Le parc locatif privé parisien serait alors beaucoup plus impacté que dans le reste du territoire régional ou national. En effet, 66% des logements loués dans le parc privé parisien sont étiquetés E, F ou G, contre 52% en petite et grande couronnes et 47% dans le reste de la France métropolitaine. Ces logements du parc locatif privé sont essentiellement occupés par des ménages d’une personne (62%) ou des couples sans enfant (20%). Il s’agit souvent de logements de petite taille. De plus, la moitié des ménages occupant ces logements disposent de revenus par unité de consommation inférieurs à 2200 euros par mois. Cela signifie que, si leurs propriétaires bailleurs ne souhaitent pas ou ne peuvent pas effectuer les travaux nécessaires, ces ménages rencontreraient des difficultés à louer un logement plus performant à un niveau de loyer équivalent dans la capitale.

C’est dans ce contexte que le dispositif d’aides à la rénovation énergétique concerne depuis peu tous les propriétaires, bailleurs ou occupants.

|

Définitions Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments. Le niveau de vie est égal au revenu disponible (revenus après redistribution) du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Les unités de consommation sont fixées selon une échelle qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans. |

Les données des diagnostics de performances énergétiques (DPE) proviennent d’une collaboration Ademe et Sdes. Ces étiquettes DPE datant de 2017-2018 sont modélisées sur la base des caractéristiques propres des bâtiments (année de construction, mode de chauffage, taille du logement) pour ceux construits avant 1948, et sur la base de la facturation énergétique pour ceux construits après 1948.

Les données de consommation énergétique réelle proviennent de l’Apur et des remontées des données des fournisseurs d’énergie (Enedis, GRDF et la Compagnie parisienne de chauffage urbain – CPCU). Depuis la promulgation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015 et de l’article 179, ces données sont collectées et rendues disponibles. [retour]